|

| Ein Bild von Camillo Procaccini (1551 – 1629), das die Grablegung Christi darstellt, zeigt Salome Alt im Vordergrund als Maria Magdalena. Wolf Dietrich stiftete dieses Werk dem Kloster Langnau, wo sich das Grab seiner Familie befand, von wo aus es später in die Dorfkirche des benachbarten Hiltensweiler (heute zu Tettnang, Baden-Württemberg) kam. Quelle: Wikimedia |

Salome Alt, ab 1600 Alt von Altenau (* 21. September 1568 in Salzburg, Österreich; † 27. Juni 1633 in Wels, Österreich) war die Lebensgefährtin und Geliebte des Fürsterzbischofs von Salzburg Wolf Dietrich von Raitenau.

Am 2. März 1587 wurde der "Vorarlberger" (geboren auf Schloss Hofen in Lochau, seine Eltern waren der kaiserliche Obrist Hans Werner von Raitenau und Helena von Hohenems) Wolf Dietrich von Raitenau neuer Erzbischof von Salzburg. Die Nachwelt sollte ihn als den "Begründer der barocken Stadt Salzburg" ehren. Seine Lebensgefährtin Salome Alt schenkte ihm fünfzehn Kinder. Sein Vetter Markus Sittikus von Hohenems sperrte ihn ein.

Die feudale Raffgier kannte auch bei ihm wie auch seiner Hohenemser Verwandtschaft keine Grenzen. Aber Schürzenjäger war er keiner, sondern ein liebender "Ehemann".

Vom ersten Tag an glaubte er, dass die Aufhebung des Zölibats nur mehr eine Frage einer kurzen Zeit sei. Er sollte sich für Jahrhunderte irren. So beherbergt die Franziskanerkirche in Salzburg eine kleine Sensation und eine ganz einmalige Liebeserklärung für Salome Alt und seine Familie: Der Fürsterzbischof ließ - um Salome Alt und seinen unehelichen Kindern Zugang zum Gottesdienst zu gewähren - eine Hausfassade mit Fenstern in die Kirche einbauen, durch die Salome Alt und die Kinder an der Messe teilnehmen konnten.

|

| Wolf Dietrich von Raitenau |

Grundstein für Dombau. Fürsterzbischof Wolf Dietrich ließ im Sinne des Absolutismus den fürstlich regierten Beamtenstaat Salzburg entstehen. In seine Herrschaft fällt der Wandel der gotischen Stadt Salzburg zu einer barocken Residenzstadt. Er beginnt mit der Umgestaltung der engen spätgotischen Stadt zum "deutschen Rom". Zu Recht gilt der Umfang seiner Bautätigkeit mit etwa 70 bekannten Bauvorhaben als bedeutend. Was davon erhalten geblieben ist, erreicht mehrheitlich europäischen Rang. Unter ihm wurde 1595 der Bau der Residenz und um 1606 für Salome Alt, die 22 Jahre lang bis an sein Lebensende seine Lebensgefährtin war, der Bau von Schloss Mirabell in Angriff genommen, das damals noch in großer Liebe Schloss Altenau heißen sollte und erst von seinen Nachfolgern in "Mirabell" umbenannt wurde. Nach dem Brand des Doms (1598) legte er 1611 den Grundstein zum barocken Dom.

Abreißbirne. Als der herrliche romanische Dom nach dem Brandunglück vom 11. Dezember 1598 dahinsiecht, wird an diesem Ort die Kapuzinerkirche gebaut. Das "Brandunglück" war in Wirklichkeit ein geringfügiger Brand in einem oberen Nebenraum des alten Münsters. Aber neben den siebzig Bürgerhäusern musste auch der Domfriedhof (heute Residenzplatz) den Plänen Raitenaus weichen. Seine Planungen nach dem Dombrand sahen nämlich gravierende städtebauliche Veränderungen und Erneuerungen vor, insbesondere an den umgebenden Residenz- und Kapitelgebäuden. Gemäß den Vorstellungen des venezianischen Architekten Scamozzi schafft Wolf Dietrich die großen Plätze rund um den Dom, die heute die Kulisse für die Salzburger Festspiele darstellen und lässt dafür einfach mehrere Häuserzeilen, an die sechzig Bürgerhäuser niederreißen. Der so genannte "Toskanatrakt" der ehemals fürsterzbischöflichen Residenz wurde zwischen 1605 und 1611 erbaut. Dieser Neubau umschloss zwei Gartenhöfe, die mit Brunnenanlagen, Wasserspielen, Grotten, Figurennischen und einem Vogelhaus ausgestattet waren. Die "alte" Residenz, angrenzend an den Residenzplatz, diente weiterhin als Repräsentationsbau und Regierungssitz; die neuen Höfe erhielten mit ihrer Ausstattung als Lustgärten eher privaten Charakter.

Dombau. Nach dem Abriss des romanischen Doms scheitert der überdimensionierte Plan des Domneubaus. Zunächst wurde anscheinend für kurze Zeit eine Wiederherstellung erwogen. Bis 1602 barg man vor allem die wieder verwendbaren Ausstattungsstücke: Orgel, Portale, Altäre, Bischofsgräber und das Marmorpaviment. Dann erst fasste das Dom-Kapitel den Beschluss zum Neubau. In der Folgezeit nahm Raitenau Kontakt zu Vincenzo Scamozzi auf, der im Februar 1604 in Salzburg weilte. Erst im März 1606 begann der Abriss der Ruine. Im Juni, als die Reliquien transloziert wurden wird er sich dem Abschluss genähert haben. Die Arbeiten wurden jedenfalls bald eingestellt. Wolf Dietrich baute nun Mirabell (Schloss Altenau) für seine Familie. Erst im März 1611 nahm man den Bau wieder auf, in erheblich reduzierten Dimensionen und um 90 Grad gedreht, d. h. mit dem Chor nach Süden. Mit dem Sturz Raitenaus im Herbst des Jahres kam allerdings alles zum Erliegen.

Festspielhaus. Sein Marstall (heute Festspielhaus) entstand im Garten des ehemaligen Petersfrauenklosters. Unter Marstall versteht man Stallbauten in fürstlichen Residenzen gebraucht, die von der Frühen Neuzeit bis in das 19. Jahrhundert in repräsentativer Architektur ausgeführt wurden. Die fürstlichen Marställe umfassten die Gebäude für Pferde, Wagen, Kutschen und Geschirr.

Seinem Bruder Hannibal erbaute er auf dem Michaeler Platz (heute Mozartplatz) einen großen Palast, den er jedoch selbst wieder abreißen ließ. Er beschäftigte zahlreiche italienische Stukkateure, Architekten und Maler, von denen Francesco Vanni und Leandro Bassano wohl die bedeutendsten waren. Elia Castello entwarf ihm jenseits der Salzach im Stil eines italienischen Campo Santo den neuen Sebastiansfriedhof, in dessen Mitte er die Gabrielskapelle als seine Grabstelle bestimmte. Es sollte das einzige Bauwerk bleiben, das er tatsächlich vollenden konnte.

Wo immer Wolf Dietrich seine kühnen Baupläne umsetzen kann, tritt auch sein Wappen in Erscheinung. Berichtet wird auch von einem weitläufigen Mäzenaten- und Sammlertum. So entstanden wertvolle Sammlungen von Grafiken, Gemälden, Büchern, Tapisserien und Goldschmiedearbeiten. Zur prunkvollen Ausgestaltung seiner Hofhaltung berief er zahlreiche Goldschmiede nach Salzburg, darunter Hans Karl aus Nürnberg, Hans Menz aus Fulda, Paul Hübner aus Augsburg und Jonas Ostertag, alles internationale Kapazitäten der damaligen Zeit. Hans Waldburger war das Oberhaupt einer großen Bildhauergruppe, die er ebenfalls beschäftigte.

|

| Plan Mirabell mit Garten |

Mirabell. Wie er seine Bautätigkeit verstand ist rasch geklärt: Mirabell, unter Wolf Dietrich von Raitenau hieß es noch "Altenau", weil für seine geliebte Salome Alt gebaut, beglückte er mit einer Inschrift: "Aus Raitenauischem Stamme, Fürst durch göttliche Gnade an den reißenden Fluten der vorüberfließenden Salzach, einst rastlos sich mühend und nach steiler Höhe strebend, errichte ich mir jetzt, da ich durch Krankheiten körperlich verfalle, dieses ruhige Haus, diesen stillen Hafen innerhalb eines halben Jahres." Die daran angrenzende üppige Gartenanlage mit großen Springbrunnen und Steinfiguren gehört zu den wohl am meisten fotografierten Touristenattraktionen der Stadt.

Seinen heutigen Namen erhielt das Schloss von Wolf Dietrichs Nachfolger Markus Sittikus (1612 - 1619). Er ließ Altenau nach dem Tode Wolf Dietrichs in "Mirabell" umbenennen. Fürsterzbischof Paris Graf von Lodron (1619 - 1653) bezog durch seine Befestigungsanlagen Schloss und Garten in das Stadtgebiet ein. Er schätze das Schloss als Aufenthaltsort und verstarb hier auch am 15. Dezember 1653.

Finanziert hatte er den großzügigen Eintritt Salzburgs als barocke Residenzstadt mit auch heute nicht unbekannten Maßnahmen: Landsteuern, Türkenhilfen, Umgelder auf alkoholische Getränke und Mauten aus dem Salzburger Handel, also mit einer rigoros betriebenen Fiskalpolitik und natürlich dem Salzgeschäft. Die steirischen Vermögen und Landbesitze (Seckau) machte er durch Verkauf zu Geld. Zu guter Letzt liegt darin auch ein Teil seines Scheiterns. Die Salzpreise und sein Streben nach dem Monopol verärgerten die denn doch bedeutenden Bayern zusätzlich.

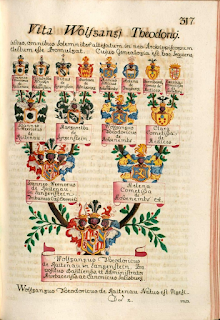

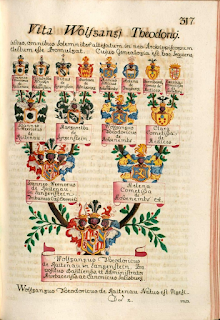

Wolf Dietrich von Raitenau und die Raitenauer. Er wurde am 26. März 1559 als Erstgeborener auf Schloss Hofen in Lochau bei Bregenz geboren. Seine Eltern waren der kaiserliche Obrist Hans Werner von Raitenau und Helena von Hohenems und hatten ihn früh für die kirchliche Laufbahn bestimmt. Die Mutter des Wolf Dietrich von Raitenau ist eine geborene Gräfin von Hohenems und hat in ihrer Linie Clara di Medici (1507-~1560), die aus einem bedeutenden Mailänder Patriziergeschlecht stammt, das aber nicht mit den namensgleichen Medici aus Florenz verwandt ist. Sie war eine Schwester des Kardinals Merk Sittich von Hohenems und mütterlicherseits eine Nichte des Giovanni Angelo de Medici, der als Papst Pius IV. von 1559 bis 1565 regierte. Über ihren Bruder Jakob Hannibal war sie außerdem eine Schwägerin des späteren Heiligen Carlo Borromeo, Erzbischof von Mailand.

Die Raitenauer, ein zwar altes Geschlecht, doch nur von niederem Adel, waren um das 13. Jahrhundert von Graubünden in die österreichischen Vorlande eingewandert, mit Besitzungen im Bodenseeraum und vor allem im Hegau. Die Raitenauer sitzen ursprünglich in Lenzburg auf der Burg Raitenau, treten aber auch im Aargau, in Graubünden und in Chur auf. Sie hatten sich zunächst als Kriegsleute der Klöster St.Gallen oder Lindau, der Grafen von Montfort in Feldkirch und der Habsburger verdingt. Auch stellten sie Äbte und Äbtissinnen kleinerer Klöster.

Am 29. September 1568 verkaufte Hans Wilhelm von Knöringen seinem Schwager Hans Werner von Raitenau, kaiserlichem Rat und Oberst eines Regiments zu Fuß, das Schloss Langenstein samt dem Dorfe Orsingen. Helena von Raitenau entfaltete in Langenstein als Stellvertreterin ihres bis 1584 als Oberst in kaiserlichen Diensten stehenden Gatten eine rege Bautätigkeit, die 1600-1605 von ihrem zweitältesten Sohn Jakob Hannibal, der große Summen nicht nur für bauliche Zwecke, sondern auch für seine aufwendige Lebenshaltung investierte, fortgesetzt wurde.

Erzbischof Wolf Dietrich übernahm, nachdem sein Vater 1593 zu Szombor in Kroatien gestorben war, das Langensteiner Erbe, vergrößerte die Herrschaft durch Zukauf der Schlösser und Dörfer Volkertshausen und Eigeltingen und schenkte das Ganze bereits 1596 seinem Bruder Jakob Hannibal. Seinen Bruder Hans Rudolf Graf von Raitenau beglückte er mit Schenkungen in Gmünd und Rosegg. Man sieht, wie man sich damals auf Kosten der Untertanen bediente. 1671 starben die von Kaiser Ferdinand II. im Jahr 1632 in den Grafenstand erhobenen Raitenauer aus.

Nepotismus. Die verwandtschaftlichen Beziehungen verschafften Wolf Dietrich sehr früh eine Domherrnstelle in Konstanz. 1570 erhält Wolf Dietrich dank dieser Günstlingswirtschaft bereits als 11-Jähriger eine erste Domherrenstelle in Konstanz, wo sein Onkel Kardinal Mark Sittich von Hohenems Bischof ist und selber sich in dieser Position unvorstellbar bereichert. Die Stifte Murbach und Lüders im Elsass sollten mit der Koadjutorswürde folgen. Mit diesem "Stipendium" ausgestattet, nahm er 1574 juridische Studien an der Universität von Pavia auf, obwohl er selbst lieber die Offizierslaufbahn angestrebt hätte. An weiteren Pfründen kamen dem jungen Mann dann noch die Stellung als Dompropst von Basel und 1578 ein Salzburger Kanonikat hinzu.

Bereits als 28-jähriger war er der Erzbischof von Salzburg. Sein Vetter, Markus Sittikus von Hohenems, der nach seiner Absetzung zu seinem Nachfolger gewählt wurde, hielt ihn fünf Jahre "als Gefangener des Papstes" aus Furcht vor seinem immer noch großen Einfluss auf der Festung Hohensalzburg gefangen, wo er am 16. Jänner 1617 starb.

Absoluter selbstherrlicher Fürst. In seiner politischen Haltung war Wolf Dietrich sehr schwankend. Am Collegium Germanicum in Rom ausgebildet wollte er das Rom der Renaissancepäpste in Salzburg nachbauen. Zuvor aber musste er die wirtschaftliche Basis des Erzstiftes durch ein neues Steuersystem auf solide Grundlage stellen. Auch die Durchführung der Reformbestimmungen des Konzils von Trient waren ihm anfangs ein großes Anliegen.

Er verfolgte einen sich seit Mitte der 1590er Jahre abschwächenden gegenreformatorischen Kurs, der sich in den Religionsmandaten vom September 1588 und Juli 1593, in der Ausweisung der sich nicht zum Katholizismus bekennenden Bürger Salzburgs und anderer Städte, in Maßnahmen gegen die Teilnahme erzstiftischer Untertanen an protestantischen Gottesdiensten im benachbarten Ausland sowie im Verbot von Mischehen niederschlug. Die Vertreibung der Protestanten gelang erst einem seiner Nachfolger, als 1731 20.000 Salzburger zum Verlassen ihrer Heimat gezwungen worden waren.

1596 holte er die Kapuziner, 1605 die Augustinereremiten ins Erzstift. Der Plan, Jesuiten zur Leitung des neu zu errichtenden Priesterseminars zu berufen, scheiterte am Widerstand des Domkapitels. Als Landesherr bemühte er sich den Einfluss von Domherren und Landständen zugunsten eines absolutistischen Regiments zurückzudrängen. Mittels neuer Statuten für das Domkapitel vom September 1605 und Mai 1606 festigte er die erzbischöfliche Autorität. Die Landstände wurden nach Bewilligung der Türkensteuer im Herbst 1592 erst gar nicht mehr einberufen.

Als Reichsfürst setzte er sich auf dem Regensburger Reichstag im Frühjahr 1594 für eine wirkungsvolle Türkenhilfe ein, trat im Herbst 1596 mit heftiger Kritik an der kaiserlichen Kriegsführung auf und hintertrieb schließlich, als seine Anregungen und Vorschläge unberücksichtigt blieben, die weiteren Verhandlungen. Sowohl mit dem Domkapitel als auch mit seinem Nachbarn, dem bayrischen Herzog Maximilian, gab es ständig Streit. Raitenau war nicht nur ein streitbarer und habgieriger Kirchenfürst. Dieser Konflikt um den wirtschaftlichen Lebensnerv, das Salz, wurde ihm schließlich zum Verhängnis. In einer überheblichen Fehleinschätzung der politischen Kräfteverhältnisse überfiel er einfach die Fürstprobstei Berchtesgaden, woraufhin der bayrische Herzog in Salzburg einmarschierte und seinen Sturz herführte.

Das Verhältnis zu Herzog Maximilian I. von Bayern war stets bestimmt durch anhaltende Rivalität um die Vorherrschaft im Bayerischen Reichskreis, durch seine Weigerung, das Erzstift in die katholische Liga zu führen, und durch ständige Auseinandersetzungen um den Salzhandel. Als er dann Anfang Oktober 1611 die Fürstpropstei Berchtesgaden militärisch besetzen ließ, fielen bayerische Truppen ins Erzstift ein. Er war auf seiner Flucht Ende Oktober 1611 – bereits außerhalb des Salzburger Hoheitsgebietes - von bayerischen Truppen gefangen genommen und nach Salzburg zurückgebracht worden. Es war ihm nicht mehr gelungen, die rettende Residenz seines Bruders zu erreichen. Er kam in Haft, aus der er selbst nach der auch unter dem Druck des Domkapitels erfolgten Niederlegung seines erzbischöflichen Amtes im März 1612 nicht mehr entlassen wurde.

|

| Salome Alt |

Salome Alt. Nicht seiner absolutistischen Politik, seinem willkürlichen kostspieligem Niederreißen Salzburger Bürgerhäuser, seiner und seiner Familie Raffgier und Bereicherungspolitik, seiner intoleranten Protestantenverfolgungen gilt heute die Kritik an seiner Person. In Schlüssellochmanier kritisiert man seine Beziehung zu Salome Alt, die ihm fünfzehn Kinder gebar.

Dabei unterschied er sich gerade hier ganz und gar von den anderen katholischen Salzburger Kirchenfürsten, denen immer nur zwei gleiche Interessen nachgesagt wurden: Erfolge bei der Hirsch- und bei der Schürzenjagd. Großer Anstrengungen bedurft es dabei nicht, denn das Rotwild wurde von Treibern bei der Jagd zu Fuschl in den See gehetzt, um dort vom geistlichen Landesherrn persönlich erlegt zu werden. Und auch jeder Bauer wusste, wenn es seine Tochter bei den fürstbischöflichen Jagdzügen schafft, einem fürstbischöflichen Kind das Leben zu schenken, ist es für immer aus mit Angst und Armut gerettet. Schamhaft verschweigen die Historien bis heute diese episkopalen Begierden in den Reichen der Aphrodite und Artemis. Denn christlich geht es darin - in einem allgemeinen Verständnis zumindest - mit Sicherheit nicht zu.

Liebeserklärung. Und gerade hier war Raitenau gänzlich anders: Er war kein Schürzenjäger sondern treu sorgender "Ehegatte". Wolf Dietrich glaubte von dem Tag an, als er noch als junger Domherr der schönen Salzburger Bürgerstochter Salome Alt begegnete, bis zu seinem Tod, dass die Erlaubnis für Priesterehen nur noch eine Frage von Tagen sein konnte. Kaum zu glauben, dass diese Frage uns heute noch beschäftigt. Salome Alt indessen war auch nie eine Mätresse des Fürsterzbischofs, sondern faktisch seine Frau, Dass der Status der Lebensgefährtin nicht in eine Ehe gehoben wurde hatte nur den Grund, dass das Zölibat eine Ehe verunmöglichte. Sie lebten aber dauernd zusammen und über eine als Schrank getarnte Tür wurden Salomes Gemächer mit den Fürstenzimmern verbunden.

Salome Alt in der Franziskanerkirche. Salome Alt strebte auch nicht nach persönlichem Glanz und Macht, stattdessen war sie dem Erzbischof stets eine treue Gefährtin und den Kindern eine gute Mutter. So beherbergt die Franziskanerkirche in Salzburg eine kleine Sensation und eine einmalige Liebeserklärung für Salome Alt und seine Familie: Der Fürsterzbischof ließ - um Salome Alt und seinen unehelichen Kindern Zugang zum Gottesdienst zu gewähren - eine Hausfassade mit Fenstern in die Kirche einbauen, durch die Salome Alt und die Kinder an der Messe teilnehmen konnten. "Lieb ist Laydes Anfangkh über kurz oder lankh" kritzelte Erzbischof Wolf Dietrich noch an die Wände seiner Zelle in Hohenwerfen!

Die eheähnliche Lebensgemeinschaft, kostete Wolf Dietrich – entgegen allen Erwartungen – die Ernennung zum Kardinal durch Papst Sixtus V. Er versuchte zwar diese eheähnliche Verbindung durch eine Standeserhebung der "nur" bürgerlichen Salome Alt aufzuwerten, doch die Kardinalswürde wurde ihm trotzdem nicht gewährt. Für den ehrgeizigen Raitenauer war diese große Enttäuschung der erste jener zahlreichen Wendepunkte, die seinen Regierungskurs gegenüber Rom und den benachbarten Mächten Bayern und Österreich prägen sollten.

|

Franziskanerkirche Salzburg: Hausfassade

im Kirchenraum für Salome Alt. |

Lieb ist Laydes Anfangkh über kurz oder lankh. Da das Zölibat ein Erbrecht für Salome Alt (später Salome von Altenau, eine Phantasiekombination der Familiennamen Alt und Raitenau, vielleicht auch schon eine Vorwegnahme modernen Namenrechts) ausschloss, musste Wolf Dietrich anderweitig für Salome vorsorgen. Jedenfalls muss die Vorsorge und Liebe sehr umfassend gewesen sein und verweist aber auch hier auf den absolutistischen Raubzug: Große Teile dieses Vermögens kommen durch die Ehe des Elias Seeau mit ihrer Enkelin Susanna Alt von Altenau an die Familie Seeau. Das Erbe reichte dann immerhin zum Kauf einer Burg und zweier Schlösser und vier damit verbundene Herrschaften.

Das Domkapitel hatte nach seiner Gefangennahme im Prozess Wolf Dietrich auch vorgehalten, er habe mit Salome von Altenau "zehen lebendige Kinder erzeugt, diese in allem Ueberfluße auferzogen, ansehnliche Summen Geldes an sie verschwendet, sie in fremden Ländern unter einem anderen Namen, doch, dass man sie für erzbischöfliche Söhne wohl erkannte, unterhalten, der Konkubine sehr köstliche Sachen an Silber, Gold, Kleinodien, Kleidern, nicht anders, als wäre sie eine Fürstin begabt".

Nach dem Sturz und der Gefangennahme Wolf Dietrichs wurde auch Salome Alt verhaftet, bald jedoch auf Befehl des Domkapitels wieder freigelassen. Salome und ihre Kinder fanden in Wels eine standesgemäße Heimat. Wolf Dietrich und Salome sahen sich nie wieder. Nach dem Tod Wolf Dietrichs trug Salome angeblich bis zu ihrem eigenen Tod 1633 nur noch Trauerkleidung. Der Name Altenau erlischt mit Salome Alt von Altenau, da sie keiner ihrer männlichen Nachkommen überlebt.

[Zeitreiseführer #Vorarlberg ]⇒