Sura Kees (zu deutsch: Sauermilchkäse) wird auf den Alpen Vorarlbergs - so zumindest der nicht ganz ungewöhnliche Glaube der Landwirtschaft - seit Beginn der Nutzung der Bergweiden hergestellt. Im Montafon kann die Erzeugung von Käse schon 1240 belegt werden.

Eine Website präsentiert Informationen über das regionale Erbe unserer Lebensmittelkultur - viele traditionelle Lebensmittelspezialitäten haben eine große wirtschaftliche Bedeutung und tragen wesentlich zur Stärkung der kulturellen Identität einer Region bei.

Kulinarisches Erbe. Auf Initiative des Lebensministeriums wurde in Zusammenarbeit mit dem Kuratorium Kulinarisches Erbe Österreich ein Register der traditionellen Österreichischen Spezialitäten erstellt. Traditionsreiche Produkte und Spezialitäten aus Österreich sollen so bekannter und deren besonderer Wert bewusster gemacht werden. Aus der Region Vorarlberg sind derzeit acht Produkte indexiert: Fraxner Kirsch / Fraxner Kriasiwasser, Subirer, Großwalsertaler Bergkäse, Jagdberger Heumilchkäse, Vorarlberger Alpkäse, Vorarlberger Bergkäse, der Ländle Apfel und der Montafoner Sura Kees. Dieser ist sicherlich mehr als nur eine Marketingbezeichnung sondern tatsächlich ein traditionelles regionales Produkt ohne welches Käsknöpfle niemals wie Käsknöpfle schmecken.

Sura Kees. Sura Kees (zu deutsch: Sauermilchkäse) wird auf den Alpen Vorarlbergs - so zumindest der nicht ganz ungewöhnliche Glaube der Landwirtschaft - seit Beginn der Nutzung der Bergweiden hergestellt. In Vorarlberg werden heute jährlich rund 2,5 Millionen kg Milch zu rund 250.000 kg Sura Kees verarbeitet. Für die Herstellung eines Laibes Sura Kees benötigt man je nach Eiweißgehalt zwischen 10 und 12 Liter Milch. Auf den zwölf Sennalpen im Montafon produzieren rund 800 Kühe die Milch für den Montafoner Sura Kees. Zusätzlich werden auf diesen Sennalpen 30.000 kg Sauerrahmbutter für den Eigengebrauch hergestellt.

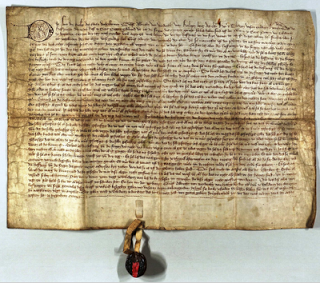

Historische Belege. Jedenfalls kann im Montafon die Erzeugung von Käse bis in das Jahr 1240 zurückverfolgt werden; aus diesem Zeitraum stammt die erste urkundliche Nennung des Namens Montafon ("Jacobus, der Priester von Satteins und sein Bruder Rudophus zinsen jährlich zehn Käse (üblichen) Wertes...." aus dem "Necrologium Curiense" des Churer Domkapitels, um 1240). Mit sehr großer Sicherheit wurde aber schon lange vorher in Vorarlberg Käse hergestellt, denn die Kelten, sie gelten als die Pioniere der Käserei im Alpenraum, besiedelten Vorarlberg bereits vor Christi Geburt. Das beweisen Funde von Gebrauchsgegenständen der Kelten nicht nur in den Tälern, sondern auch auf Alpen und Bergpässen Vorarlbergs.

Alp-Sennerei. Wurde in späterer Folge die Sura Kees-Erzeugung auch durch den aufkommenden Labkäse auf die Seite gedrängt, ist das Wissen um das SauerKäsen bis heute erhalten geblieben. Dies verdanken wir den Alpen im südlichen Teil Vorarlbergs, auf denen noch heute Sura Kees produziert wird, und aufgeschlossenen milchverarbeitenden Talbetrieben, die sich der traditionellen Sura Kees-Erzeugung angenommen haben.

[Zeitreiseführer #Vorarlberg ]⇒

- Rezeptesammlung Sura Kees, bewusstMontafon,

- Eine kleine Warenkunde

- SAUERMILCHKÄSE | GESCHICHTE | HERSTELLUNG | SURA KEES IN VORARLBERG

- Traditionelle Lebensmittel aus Österreich - Vorarlberg

- [Google Search] ⇒ Kleine Warenkunde zum "Sura Kees" (Vorarlberger Sauerkäse)

- Nütze auch diesen obenstehenden Link „[Google Search] ⇒ “. Er liefert allenfalls einen aktuelleren Link oder im Falle einer Verwaisung einen neueren und aktuelleren. Fast immer aber hilft er auch für zusätzliche oder aktuellere Infos!

- TIPP: Das ⇒ #Vorarlberger Bloghaus verlinkt interessante Weblogs.

- Beachte dort auch weitere Informationen zum Thema unter "Nachschlagen A-Z".

- 13.8.23 [Letzte Aktualisierung - online seit 16.7.10]