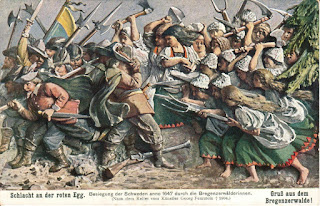

Der Bregenzer habsburgische Vogt Märk Sittich I. von Ems bedrängte die aufständischen Bauern hart.

Ritter Marx Sittich I. von Ems (* 1466; † 1533). Er besiegte als Feldherr des Schwäbischen Bundes die aufrührerischen Bauern am Bodensee und ließ 1525 zur Abschreckung fünfzig ihrer Anführer entlang der Leiblach aufhängen. Dies brachte ihm den Beinamen "der Bauernschlächter" ein. Die Bauern von Lingenau und Riefensberg, die sich der Aufstandsbewegung angeschlossen hatten, wurden von Märk Sittich ihrer Freiheiten beraubt: ihr Gericht wurde dem von Alberschwende beigegeben, sie verloren das Recht der Ammannwahl (Bürgermeisterwahl) und andere althergebrachte Rechte.

Der Bauernschlächter hatte zuvor schon als kaiserlicher Kriegskommissär den slowenischen Bauernaufstand grausam niedergeschlagen. Damals wurden 9000 Bauern getötet und teilweise an den abgeschnittenen Zügeln der Rosse aufgehängt. Der katholische Gegenreformator ließ auch den Bregenzer Geistlichen Jos Wilburger ohne jegliches Verfahren als "Aufwiegler" hinrichten.

Als Vögte der Habsburger und erfolgreiche Landsknechtsführer, aber auch durch raubritterliche Praktiken kamen die Grafen von Ems zu erheblichem Reichtum und Einfluss, der sich mit dem Ausbruch der Reformation noch wesentlich verstärkte, als Märk Sittich I. (1466–1533), nicht zuletzt durch seine eheliche Verbindung mit einer Schwester des mailändischen Condottiere Gian Giacomo Medici († 1555), zu einem eifrigen Verfechter gegenreformatorischer Bestrebungen wurde und entscheidend für die Erhaltung des katholischen Glaubens in Vorarlberg eintrat.

Im Bauernkrieg. Am 23. Mai 1525 schließen die aufständischen Bauern, denen ein erfahrener Militär fehlt, mit Götz von Berlichingen einen Vertrag. Als dessen Lebenserinnerungen 1731 wieder aufgelegt werden, liest sie der junge Goethe und ist begeistert von der Gestalt eines rohen, wohlmeinenden Selbsthelfers in wilder anarchistischer Zeit.

Im Juni 1524 forderte die Gräfin von Stühlingen die Bauern im Südschwarzwald auf, ihre eigene Erntearbeit zu unterbrechen, um für sie Erdbeeren zu pflücken und Schneckenhäuser zu sammeln, die in ihrem Haus zum Garnaufwickeln gebraucht wurden. Empört legten die Bauern ihre Arbeit nieder und zogen zum Grafen von Stühlingen, Sigmund von Lupfen, um Gerechtigkeit zu fordern. Der Auftrag der Gräfin zeugt metaphernartig von der Rechtlosigkeit und Willkür gegenüber den leibeigenen Bauern. In Stühlingen und auch in anderen Teilen Deutschlands empfanden die Bauern die Dienste und Abgaben, die auf ihnen lasteten, als immer unerträglicher. Verschlimmert wurde ihre Lage dadurch, dass ihnen traditionelle Privilegien und Rechte zunehmend verwehrt wurden, da die Herren, für welche die Bauern Fronarbeit leisten mussten, höhere Einnahmen und mehr politische Macht anstrebten. Unter anderem verweigerten sie ihren Bauern das Recht, auf bestimmten Märkten ihre Erzeugnisse anzubieten und zwangen sie, ihre Waren zu niedrigeren Preisen an ihre Herren zu verkaufen.

Außerdem versagte der Graf von Stühlingen, wie viele andere Herren auch, den Bauern den Zugang zu Weiden und Wäldern, die zuvor Gemeinschaftsland gewesen waren. Für die Mehrheit der Landbevölkerung, die aus Kleinbauern bestand, war die Nutzung dieses Landes lebensnotwendig, denn sie weideten dort ihre Tiere, sammelten Brennholz, schlugen Bauholz, jagten und fischten. Nun verpachteten oder verkauften die Herren diese Ländereien. Die Bäche, die durch die Felder der Bauern flossen, verpachteten sie an wohlhabende Fischer. Die Stühlinger Bauern beklagten, dass jene Pächter ihnen großen Schaden zugefügt hatten, denn sie hatten Dämme und Stauwehre niedergerissen, sodass die Bauern ihre Mühlen nicht mehr bewässern konnten. Als Graf Siegmund die Forderungen der Bauern ablehnte, wurde aus dem Streik eine Revolte. Sie griff auf Oberschwaben, das Bodenseegebiet und den Donaukreis über und breitete sich vom Elsass bis in die Steiermark und nach Tirol aus, griff nach Thüringen, Franken und ins sächsische Erzgebirge über.

Der Anfang vom Ende. Die thüringischen und fränkischen Bauern sind geschlagen, doch im Schwäbischen kämpfen die Bauernheere noch erfolgreich. Im Mai 1525 schließen sie einen Vertrag mit einem der schillerndsten Figuren jener Jahre: Götz von Berlichingen. Die Bauern, denen ein erfahrener Militär fehlt, machen Götz zu ihrem Hauptmann. In der Schlacht bei Königshofen am 2. Juni 1525 werden vom Truchsess von Waldburg die Bauernhaufen vernichtend geschlagen; 7.000 Tote auf Seiten der Bauern werden hier geschätzt. Götz von Berlichingen hatte sich vorher schon abgesetzt. Nach vier Wochen war die Feldherrenkarriere vorbei, Götz zieht sich auf seine Burg zurück und behauptet später, er sei in Wahrheit Gefangener der Bauern gewesen. Er wird 1528 bis 1530 gefangen gehalten. Als Ritter konnte er sich an das Reichskammergericht wenden - was den Bauern wohl versagt war - und wurde freigesprochen.

Die "kriegerische" Phase des Bauernkriegs nahm ihren Ausgang und hatte ihre strategische und politisch-ideologische Basis im Oberschwäbischen. Am 6./7. März 1525 beschloss ein in Memmingen tagendes "Bauernparlament" den Zusammenschluss der drei großen, bewaffneten Bauernbünde (Baltringer, Bodensee- und Allgäuer Haufen) zur "Christlichen Vereinigung". Man wollte Stärke und Einigkeit demonstrieren, um die eigene Position gegenüber den im Schwäbischen Bund zusammengeschlossenen gegnerischen Reichsständen zu verbessern. Hier wurden mit der "Bundesordnung" als einer Art Verfassungsentwurf und vor allem den "Zwölf Artikeln" als Verhandlungsgrundlage die beiden wichtigsten Dokumente des bäuerlichen Protests verabschiedet.

Die zwölf Artikel. Ende Februar 1525 erarbeitet der Memminger Kürschnergeselle Sebastian Lotzer zusammen mit dem evangelischen Praedikanten Christoph Schappeler (1472-1551) die 12 Artikel, die fast zu einem Grundgesetz der Bauern in ihrem Kampf wurden. Die Unruhen breiteten sich von der Schweiz bis nach Franken und Thüringen aus.

Inhalt der zwölf Artikel:

- Freie Wahl und Absetzung des Pfarrers durch die Gemeinde. Aufgabe des Pfarrers: Predigt des Evangeliums und des wahren Glaubens ohne allen menschlichen Zusatz.

- Der Zehnt soll zur Besoldung der Pfarrer, der Überschuss für Arme oder Kriegssteuern dienen.

- - teilweise Freiheit von der Obrigkeit (Aufhebung der Leibeigenschaft), da die Schrift lehrt, dass der Mensch frei sein soll.

- Freie Jagd auch für den armen Mann

- Forderung, die Dienste der Bauern nicht noch weiter zu vermehren, sondern sie wie die Eltern, allein nach dem Wort Gottes dienen zu lassen.

- Artikel 12: Die Forderungen, die dem Worte Gottes zuwiderlaufen, sollen gestrichen werden, wenn es auf Grund der Hl. Schrift erklärt werden kann. Falls die Hl. Schrift noch mehr Artikel nahelegt, wird man sie hinzufügen.

Die Zielsetzung der zwölf Artikel ist sichtlich im Zusammenhang mit der Reformation zu sehen: Nur die Forderungen, die direkt im Evangelium begründet sind, werden apodiktisch gestellt. Die übrigen Artikel nehmen Rücksicht allemal noch Rücksicht auf bestehende Rechte. Ziel ist es, biblisch zu argumentieren und so die Artikel auf ein biblisches Fundament zu stellen.

Wesentlich war, dass sich das "Göttliche Recht" als religiös-politisches Prinzip endgültig durchsetzte und statt Wiederherstellung des "Alten Rechts" nun eine im Kern revolutionäre Umgestaltung der Herrschafts- und Gesellschaftsordnung angestrebt wurde sowie die frühere Vielzahl der Forderungskataloge auf wenige prägnante, allgemein anerkannte "Artikel" reduziert wurden, was erst einen Flächenbrand ermöglichte. Die Haltung des nur taktisch auf Verhandlungen eingehenden Schwäbischen Bundes radikalisierte die Bauern. Ende März gingen die ersten Burgen, Schlösser und Klöster in Flammen auf - die gegnerischen Söldnertruppen schlugen los. Die eigentlichen Kriegshandlungen der nächsten Monate zeigten rasch, dass die "Bauernhaufen" den Söldnertruppen insgesamt physisch und psychisch, in Ausbildung, Bewaffnung und Motivation stark unterlegen waren.

In Oberschwaben kapitulierten die Aufständischen ohne eigentliche "Entscheidungsschlacht" schon zu Ostern 1525 (Weingarter Vertrag). Zugleich dehnte sich der Aufstand aus, weitere "Bauernheere" bildeten sich, die Brutalisierung nahm auf beiden Seiten zu: Nach Erfolgen der Bauern etwa in Hohenlohe und im Odenwald - hier ergaben sich nach der Einnahme von Weinsberg durch den von Ritter Götz von Berlichingen angeführten "Neckartal-Odenwälder Haufen" Mitte April zahlreiche Burgen, Schlösser und Städte - wendete sich das Blatt. Propagandistisch durch Martin Luthers Schrift "Wider die mörderischen und räuberischen Rotten der Bauern" unterstützt, die den Aufständischen die religiös entwickelte Legitimation absprach, wurden die Bauernheere im Mai (Schlachten bei Zabern, Böblingen und Frankenhausen) und Juni (Schlacht bei Königshofen usw.) vernichtend geschlagen. Im Juli 1525 war der Aufstand in den Hauptgebieten im Wesentlichen niedergeworfen. In den Alpenländern, vor allem in Tirol, Salzburg und Graubünden, rebellierten die "Bauern" und Bürger - hier wesentlich durch Bergarbeiter ergänzt - mit zeitlicher Verzögerung. In Salzburg wurde ein letzter Aufstand erst im Juli 1526 gewaltsam beendet.

[Zeitreiseführer #Vorarlberg ]⇒