Die Pfarr- und Wallfahrtskirche St. Bartholomäus ist eine römisch-katholische Kirche im Montafon. Sie befindet sich inmitten eines alten Bergbaugebietes. Die landesweit einzigartige barocke Pfarrkirche aus 1732 mit einem gotischem Knappenaltar (um 1525), einer bedeutenden Orgel und einem romanischen Vortragekreuz aus dem 12. Jahrhundert steht an einer beherrschenden Stelle in der Siedlung am Berghang (1.087 m). Die Lage macht Bartholomäberg zum der Sonnenbalkon des Montafons. Die kürzeste im Dezember beträgt noch immer über 6 Stunden.

|

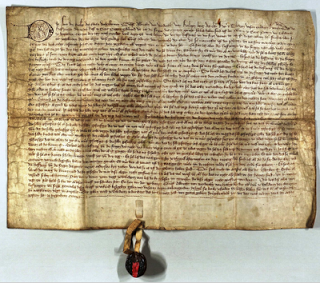

| Pfarrkirche Hl. Bartholomäus "Romanisches Vortragekreuz" (Quelle: Bundesdenkmalamt) © bda |

Für ein hohes Alter der Seelsorge zeugt auch das romanische Vortragskreuz. Es ist der älteste und kostbarste Kunstschatz der Kirche um die Zeit um 1150. Ein Vortragekreuz ist ein auf einer Stange befestigtes Kreuz, das in der Römisch-Katholischen Kirche beim feierlichen Einzug zur Heiligen Messe, bei Prozessionen, Begräbnisfeiern, der Gräbersegnung oder bei Wallfahrten vorangetragen wird. Das gegenständliche spätromanische Vortragekreuz von Bartholomäberg gehört zu den qualitätvollsten und wertvollsten Kleinodien des Landes Vorarlberg und befindet sich noch in Kirchenbesitz.

Früher galt das Montafon in der Vorarlberger Landesforschung erst seit etwa 1.100 nach Christus besiedelt. Neuere prähistorische Ausgrabungen brachten jedoch gar Fundstücke aus der Bronzezeit, datiert mit 14. und 13. Jh. v. Christus zutage.

Bergbau. Bartholomäberg gehört jedoch zu den ältesten urkundlich erwähnten Bergbaugebieten im Alpenraum. Die ältesten noch erhaltenen Urkunden stammen aus der Zeit Ludwigs des Frommen aus den Jahren 814 und 820 n. Chr. Neben einer Vielzahl von teils neu entdeckten Dokumenten spielt auch das churrätische Reichsurbar, das bischöfliche Einkünfteverzeichnis aus dem Jahre 842 n. Chr. eine bedeutende Rolle. Darin wird erstmals direkt auf den Eisenerzabbau hingewiesen. Um 1550 nimmt die Bergbautätigkeit im Montafon jedoch dramatisch ab. Ertragreichere Bergwerke brachten den heimischen Bergbau kurz nach 1600 weitgehend zum Erliegen.

[Zeitreiseführer #Vorarlberg ]⇒

- Das spätromanische Vortragekreuz von Bartholomäberg

- Pfarrkirche St. Bartholomäus (Bartholomäberg) - Wikipedia

- Bartholomäberg - Wikipedia

- Orgel der Pfarrkirche St. Bartholomäus (Bartholomäberg) - Wikipedia

- Gemeinde Bartholomäberg - Online

- YouTube: BARTHOLOMÄBERG (A) Vorarlberg Pfarrkirche - Geläute

- YouTube: Bartholomäberg - Vorarlberg von oben - Sommer

- YouTube: Bartholomäberg - Vorarlberg von oben - Winter

- [Google Search] ⇒ Die Pfarrkirche St. Bartholomäus von Bartholomäberg

Nütze auch diesen obenstehenden Link „Google Search ⇒ “. Er liefert allenfalls einen aktuelleren Link oder im Falle einer Verwaisung einen neueren und aktuelleren. Fast immer aber hilft er auch für zusätzliche oder aktuellere Infos!

- TIPP: Das ⇒ #Vorarlberger Bloghaus verlinkt interessante Weblogs.

- Beachte dort auch weitere Informationen zum Thema unter "Nachschlagen A-Z".

- 20.5.22 [Letzte Aktualisierung - online seit 19.1.11]