Die Bausteine der Vegetation sind Pflanzengesellschaften. Sie stehen in einem ökologischen Zusammenhang mit ihren Standorten.

Eine Pflanzengesellschaft, auch Phytozönon, ist eine abstrakte Pflanzengemeinschaft (Phytozoenose) mit typischer Zusammensetzung der Arten. Pflanzen wachsen abhängig vom ökologischen Standort oft in solchen charakteristischen Gesellschaften und bilden den botanischen Teil von Biotopen. Wegen der regelhaften Vergesellschaftung von Arten bezeichnet man die Lehre von den Pflanzengesellschaften als Pflanzensoziologie. Die Lehre von Pflanzengemeinschaften heißt Phytozoenologie.

Pflanzengesellschaften sind als Typen von Pflanzenbeständen zu betrachten, die unter den gleichen ökologischen und historischen Rahmenbedingungen regelhaft und mit den gleichen, wenn im Detail auch variierenden Artenkombinationen auftreten. So wird beispielsweise ein Schilfröhricht immer an stehendes oder langsam fließendes Wasser gebunden sein und immer artenarm sein. Ein alpiner Rasen in den höchsten Gipfellagen der Kalkalpen wird hingegen in der Regel von der Polster-Segge beherrscht und ist immer verhältnismäßig artenreich.

Pflanzengesellschaften Vorarlbergs. Die Vegetation Vorarlbergs setzt sich, nach aktuellem Stand der Kenntnis, aus zumindest 394 Pflanzengesellschaften (im strengen Sinn) zusammen. Zehn weitere Pflanzengesellschaften kommen als fragliche hinzu. Sie wurden für das Land bisher nicht dokumentiert, gehören bzw. gehörten mit großer Wahrscheinlichkeit aber ebenfalls zur Naturraumausstattung Vorarlbergs. Acht dieser zehn Gesellschaften sind nämlich als »historisch« zu betrachten, d.h. sie sind, sofern sie jemals vorhanden waren, gemeinsam mit dem überwiegenden Teil ihrer Charakterarten in Vorarlberg ausgestorben. Die der gegenständlichen Statistik zugrundeliegende Tabelle enthält 444 Vegetationstypen, gemeinsam mit den fraglichen Pflanzengesellschaften sind es 454.

- Rund ein Drittel der Vegetationstypen Vorarlbergs besiedelt Gewässer- und Feuchtlebensräume. Zählt man die Auen noch hinzu, welche unter der Großgruppe der Wälder subsummiert sind, erhöht sich der Anteil sogar noch. Die Mannigfaltigkeit der Vegetation ist hier somit am größten, wobei die flächenmäßige Bedeutung aber sehr unterschiedlich sein kann. Einige Gesellschaften sind durchaus landschaftsprägend, wie etwa die Röhrichte des Bodensees oder die Riedgebiete des Rheintals. Andere wiederum treten flächenmäßig kaum in Erscheinung und werden meist überhaupt nur von den Fachleuten wahrgenommen. Hierzu zählen etwa die Pflanzengesellschaften in den Kleinstgewässern der Moore, wo ein konkreter Bestand nicht selten gerade einmal einen halben Quadratmeter Fläche einnimmt.

- Der Anteil der Waldgesellschaften ist in Prozenten gemessen verhältnismäßig gering, was aber nicht darüber hinwegtäuschen darf, dass es sich bei ihnen in ihrer Gesamtheit um landschaftsprägende Erscheinungen handelt. Um dies zu unterstreichen, sei auch auf ihren Anteil an der Landesfläche verwiesen. So ist rund ein Drittel der Landesfläche (ca. 37%) von Wald bedeckt.

- Noch geringer erscheint der Anteil der alpinen Vegetationstypen, aber auch in ihrem Fall handelt es sich vielfach um landschaftsbestimmende Elemente. Man denke dabei nur an die »Grasberge« im Flyschgebiet zwischen Walgau und Kleinwalsertal, die »Fels- und Schuttbastionen« des Rätikons oder die im herbstlichen Gewand in unterschiedlichsten Rottönen prangenden Zwergstrauchheiden von Silvretta und Verwall.

- Ein rundes Viertel der Typen ist im Wesentlichen durch die Tätigkeit des Menschen entstanden und in ihrer Existenz auf Gedeih und Verderb an die Bewirtschaftung bzw. anderweitiges menschliches Wirken gebunden. Ein Teil dieser kulturbedingten Lebensräume, wie zum Beispiel die extensiv bis mäßig intensiv genutzten Wiesen und Weiden, sind bezüglich des Erhalts der Artenvielfalt von großer Bedeutung. Als optisch auffallende, zumeist mit positiven Emotionen verknüpfte Erscheinungen sind sie auch im allgemeinen Bewusstsein verankert und gelten gemeinhin als etwas Besonderes, sowie Schutz- und Erhaltungswürdiges. Pflasterritzenfluren, die Unkrautgesellschaft im eigenen Garten oder das wuchernde Brennnessel- und Disteldickicht in irgendeiner verwilderten Ecke in der Nachbarschaft werden dahingegen entweder nicht wahrgenommen, viel häufiger aber als gegen den Ordnungs- und Sauberkeitssinn verstoßend empfunden und entsprechend bekämpft. Dass es sich auch bei diesen um wertvolle Lebensräume handeln kann, die oftmals sogar seltenen und gefährdeten Arten ein Refugium bieten, wird dabei leider viel zu selten bedacht.

- Nicht ganz 3% der Vegetationstypen werden von Neophyten-Gesellschaften gestellt. Es handelt sich in der Regel um Dominanzbestände einzelner, besonders konkurrenzstarker Arten. Diese erst in den letzten 100 bis 200 Jahren eingeführten Arten sind teils bereits seit Längerem etabliert, die »Gesellschaftsbildung« und die damit einhergehende Verdrängung der angestammten Flora und Vegetation sind dahingegen recht junge Phänomene. Noch vor einigen Jahrzehnten kannte man beispielsweise das an sich sehr attraktive Drüsige Springkraut allenfalls als »Bauern-Orchidee« aus den Gärten, und dass die als Bienenweide von »innovativen« Imkern geschätzte Spätblühende Goldrute jemals zum Problem werden könnte, daran dachte damals (fast) auch noch niemand.

Gefährdung. Ziemlich genau 50 Prozent, also die Hälfte der heimischen Vegetationstypen, sind in irgendeiner Form als gefährdet zu werten. Der Anteil der ungefährdeten Einheiten beträgt rund 48%, wobei ein gewisser Anteil, nämlich ca. 6% als an der Schwelle zur Gefährdung stehend betrachtet werden muss (NT). Mit Sicherheit als ungefährdet (LC) zu betrachten sind demnach nur etwa 42% der Vegetationstypen. 8 Vegetationstypen, das sind rund 2% der heimischen Vegetation, sind gegenwärtig als ausgerottet (RE) zu betrachten. Bezieht man jene 8 von 10 Gesellschaften mit ein, die in der Vergangenheit zwar nie konkret nachgewiesen wurden, aber höchstwahrscheinlich vorhanden waren, dann erhöht sich die Gesamtzahl auf 14, bzw. der Anteil auf rund 3%. Bedenklich ist auch der verhältnismäßig hohe Anteil der von der Ausrottung bedrohten (CR) und der stark gefährdeten (EN) Vegetationstypen. Dies bedeutet nämlich, dass etwas mehr als ein Viertel (!) der heimischen Vegetation auf der Kippe steht und uns mittel- bis langfristig verloren zu gehen droht, sofern die Gefährdungsmomente weiter bestehen bleiben oder sich in Zukunft sogar noch verschlimmern.

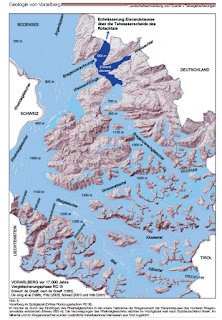

In einigen Fällen wird das endgültige Verschwinden nur durch gezielte Gegenmaßnahmen zu verhindern sein. Dass lebensraumverbessernde Maßnahmen von Erfolg gekrönt sein können, um Pflanzengesellschaften und ihre Arten vor dem Verschwinden zu bewahren, wurde im Fall des Bodensee-Vergissmeinnichts (Myosotis rehsteineri), das die periodisch überschwemmten Kiesufer des Bodensees besiedelt, eindrucksvoll bewiesen.

Nicht ganz so dramatisch erscheint die Situation im Falle jener Vegetationstypen, die »nur« als bedroht zu betrachten sind (22%). Doch auch in ihrem Fall ist durchaus Sorge zu tragen, dass sich ihre Erhaltungssituation nicht verschlechtert, auch wenn es sich dabei teilweise um Lebensraumtypen handelt, die zumindest gebietsweise durchaus noch als häufig erscheinen. Beispiele hierfür sind die arten- und blütenreichen Bergwiesen oder die mageren Fettweiden der mittleren Lagen.

Buch. Die Listen sind Teil des Buchprojekts »DAS PFLANZENLEBEN VORARLBERGS« von Georg Grabherr et al., das im Mai 2016 im BUCHER Verlag Hohenems – Wien – Vaduz erschienen ist: Softcover, 16,5 x21 cm | 256 Seiten | Verkaufspreis: EUR 18,50

ISBN 978-3-99018-369-4

Das Buch ist erhältlich bei: inatura – Erlebnis Naturschau Dornbirn,

Jahngasse 9, 6850 Dornbirn, beim BUCHER Verlag,Hohenems – Wien – Vaduz und überall im Buchhandel.

[Zeitreiseführer #Vorarlberg ]⇒